X線は電子原子の非弾性散乱や電子の内部転換等によって電子が励起(電離放射線が物質中で透過、散乱、吸収される過程で、その有するエネルギーの一部が物質を構成する原子の軌道電子に与えられ、電子が基底状態からエネルギーの高い状態に移る現象)されたり、または電子が原子からはじき出された状態から安定な状態に戻る際に、そのエネルギーを電磁波(X線)の形で放出したものです。

原子は、陽子と中性子で構成されている原子核と、その周りにある電子から成り立っています。そして、陽子の数と電子の数は等しく、その数によって原子の性質が決まっています。原子核の周りにある電子のエネルギー状態は、中途半端な状態でいることを許さず、電子が存在できる軌道は内側からK殻、L殻、M殻、N殻、・・・と呼ばれ、内側ほど強く原子核に結合されており、最もエネルギーの低い状態となっています。また、それぞれの殻に入れる電子の数は決まっており、最もエネルギーの低いK殻から電子が詰まっていきます。内側から順番に空席が無く電子が詰まっている状態はエネルギーが低く、安定な状態を保っています。もし電子が外側の軌道にいて、それより内側の軌道に電子が入れる空席があった場合、電子はエネルギーの高い状態から低い状態に移り(遷移)、その際に余分なエネルギーを光として放出します(発光)。逆に、安定な原子に、電子がより外側の空いている軌道に移動するのに必要なエネルギーを有する光を与えることによって、エネルギーの低い状態から高い状態に移る現象も起こります(吸収)。電子は中途半端な状態にいることを許さないので、エネルギー状態の変化に伴って発光あるいは吸収される光のエネルギーは固有の値になっています。

励起状態は一般に寿命が短く、励起された原子は電磁波を放出しながら基底状態に戻ります。さらに十分なエネルギーを軌道電子に与えると、その電子を原子核の引力圏外まで出して原子が電子を失った状態になり、これを電離と呼びます。

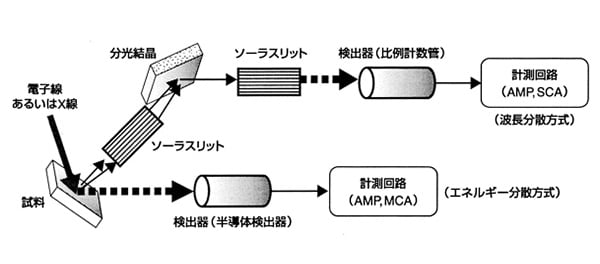

蛍光X線分析装置は、波長分散型(以下、WDX;Wave Length-dispersive X-ray Spectroscopy)とエネルギー分散型(以下、EDX;Energy-dispersive X-ray Spectroscopy)に大別されます(図1)。

WDXは、試料から発生した蛍光X線を分光結晶によって分光し、これをゴニオメータを用いて計測するため装置が大型化します。

EDXは、検出器自体のエネルギー分解能が優れているため分散系が不要になるため、装置が小型化します。

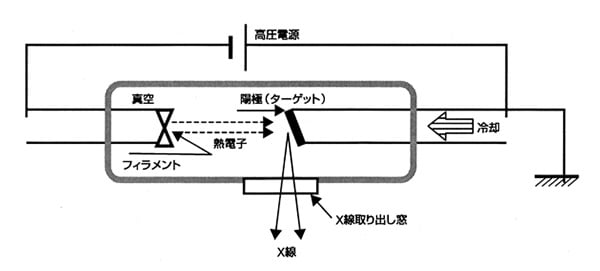

X線を発生させる手段(部品)には現在、レーザー励起、焦電結晶を利用したもの、電解放出(フィールドエミッション)型等、幾つかありますが、最も一般的な例としては1913年にW.D.クーリッジ(W.D. Coolidge、米国、1873~1975)によって実用化された小型で取り扱いが容易な熱電子X線管球(熱電子2極管の構造を持つ高真空の真空管の一種、図2)があります。

真空中でフィラメントに電流に流した状態で加熱し、得られる熱電子を高い電圧をかけて加速して金属の陽極(対陰極:ターゲット)に衝突させることによってX線が発生します。この際に、電子の運動エネルギーは大部分が熱に変換され、X線に変わるのはわずかに0.1%程度となります。

X線を取り出す窓の材料は、ガラスもしくはベリリウムの薄膜を使用しています。なお、X線は部屋の灯かり(蛍光灯)を点けるのと同じでスイッチを入れたときだけX線が発生しており、常に発生しているわけではありません。

Si半導体検出器素子は、p-i-n+構造のダイオードであり、ダイオードは片方向にしか電流を流せず(整流作用)、電流が流れない方向に電圧をかけておき(逆バイアス)、その状態でX線が入射すると禁制帯の電子が導電帯に励起され、その励起された電子の分だけ電流が流れます。蛍光X線計測は、X線光子1個の入射に対応する電流パルス1個1個の測定です。1パルスの瞬間的な電流値は入射したX線のエネルギーに比例していますので、電流パルスのピーク強度を測定することでX線のエネルギーが求められます。

試料室には、上側からX線を照射する上面照射型(XDLタイプ)と下側から照射する下面照射型(XANタイプ)の2種類があり、小さい試料の測定やステージを動かしたい場合などには上面照射型が理想的です。

一般的な蛍光X線分析装置の試料室は、ほとんどが減圧にできるようになっています。大気中の雰囲気ではX線が吸収され強度が減衰してしまうため、軽元素の測定に対しては真空排気による減圧雰囲気が必要になります。

蛍光X線による定性分析は、固有X線の波長またはエネルギーと原子番号との規則性が利用されます。ほとんどの蛍光X線分析装置は自動同定(定性)の機能を持っていますが、試料中に含まれる元素の種類により、特性X線のエネルギー位置が近接して互いにピークが重なりあることがあるため、各種の干渉(妨害)ピークに関して注意が必要となります。

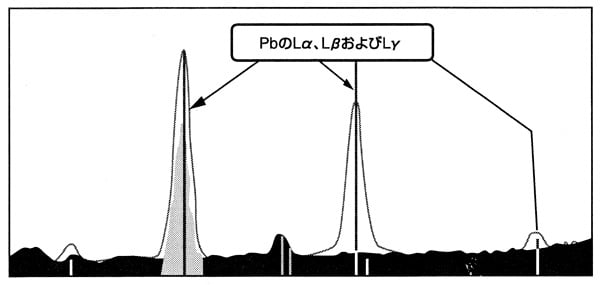

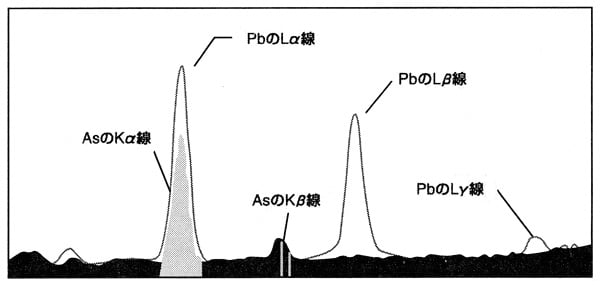

その一例に図3は、ヒ素Asと鉛Pbのスペクトルを示しており、試料中にPbが含まれていると、AsのKα線のエネルギー位置に、PbのLα線が重なるため、誤ってAsを同定してしまう場合があります。元素の特性X線は、多くの場合一つだけではなく、複数個存在します。このようなときは、マーカーで確認する必要があり、複数ある特性X線の理論的なエネルギー位置と強度比をマーカーで示します。図4では、Pbのマーカーをスペクトル上に示した例となります。試料中にPbが含まれていればマーカーとほぼ同じ割合で、各エネルギー位置にピークが存在します。

PbのLα線のエネルギー位置にのみピークが存在していても、他のPbエネルギー位置にピークが存在していなければ、試料中にPbは含まれていないと判断ができます。このように、マーカーを表示させることにより、複数の特性X線の強度比を観察することができ、定性分析をより正確に行うことができるのです。定性分析は次に説明するファンダメンタル・パラメーター(FP)法の定量結果に大きく影響を及ぼすため、非常に重要な作業といえます。

蛍光X線による定量分析とは、ある特定の元素が試料中にどれだけ含まれているかを調べる分析方法です。ある特定の元素(Aとする)を含む試料に1次X線を照射した場合に、元素Aの蛍光X線が発生しますが、このときの蛍光X線の強度は試料中の元素Aの量によって変わってきます。このことより、試料からの蛍光X線強度の濃度がどれくらいなのかが予めわかっていれば、試料中に元素Aがどれくらい含まれているのかを知ることができるのです。

定量分析で用いられる方法には、大きく分けて検量線法とファンダメンタル・パラメータ(FP)法の2種類があります。

検量線法は、濃度既知のサンプルを標準物質として測定を行い、そのとき得られた蛍光X線強度と濃度との関係を表す式(検量線)を求め、その検量線を元に未知試料の濃度を求める方法です。

一方、FP法はある均一なサンプルについて構成している全元素の組成と装置固有の感度係数がわかれば、各元素の蛍光X線強度を理論的に求めることができるということを利用した定量方法です。実際には極めて複雑な計算式なので、試料の組成を仮定して計算した各蛍光X線強度と実際に測定して得られた蛍光X線強度が一致するまで、仮定する組成を変化させて繰り返し計算を行っています。

FP法は、感度係数が前もって求められていれば、特に標準物質を使用しなくても組成が計算できるという利点があります。したがって、試料の組成が複雑な場合や多数の標準物質が用意できない場合には大きな威力を発揮します。標準物質を使用しなかった場合に得られる値はおおよその値であり、正確ではありません。しかし、測定するサンプルとほぼ同じ構造を持った濃度既知の標準物質を最低1点用意できれば、定量の正確さを格段に向上させることができます。

蛍光X線分析は試料を測定により破壊させることがなく迅速に分析できるため、工程管理や品質管理などにおいて利用されています。また、バックグラウンドを軽減するフィルタリング(一次フィルタ)や薄膜法(濾紙やマイラー膜などに試料を溶解して一滴滴下、乾燥して検量線法で測定)などの技術向上により、ppmオーダーの微量の定量が可能となっており、各産業界からも注目を集めています。